電気鋳造(電鋳)とは何ですか?

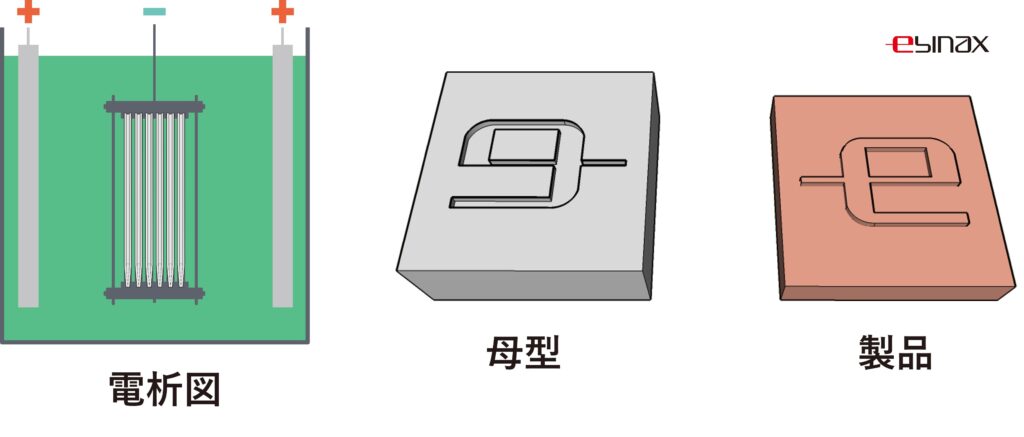

電気鋳造(電鋳)とは、電解液中の金属イオンを母型(マスター)の表面へ金属として電析させ、母型に忠実な形状を作製する技術のことです。

定義

JIS H8626-1995 工業用電気Niめっきおよび電鋳Ni

JISでは“電気めっき法による金属製品の製造・補修又は複製法”と規定されています。

※JIS:日本工業規格(日本の国家規格)

ASTM B374-2013 ニッケルおよび動の電鋳に関する標準手引き

ASTM B374では“母型または鋳型に対して電気めっきを行い、続いて型から電着物を剥離することにより、製品を製造または複製すること”と定義されています。

※ASTM:American Society for Testing and Materials

歴史

1838年にロシアのヤコビが銅の電鋳法を開発したのが始まりで、自分の名刺を刷るのに銅電鋳版を作製したといわれています。

特長

物理的性質を調整可能

析出金属の種類やめっき浴の条件を変更することで、電鋳製品の物理的性質(硬度など)を調整できます。

優れた加工精度

母型との誤差が非常に小さく表面の凹凸を忠実に再現できます。また、継ぎ目のない容器やパイプを作製することも可能です。

めっきと電鋳の違い

「めっき」が、装飾、耐食性、機能を素材の表面に付与する表面処理技術であるのに対し、「電鋳」は、それ自体が独立した構造体として活用される製造技術です。

電鋳で可能な金属種

ニッケルや銅、金、銀で作製することができます。機械的強度や耐熱性、耐食性の優れるニッケル電鋳が最も一般的に使用されています。

用途

機械加工や切削では作製できない高い寸法精度が要求される製品に対して用いられます。

例えば、レコード原盤や光ディスクの成形用金型、電気かみそりの刃、インクジェットノズル、ロケットの噴射ノズルなどの製造に適用されています。

<<「めっきQ&A・コラム」INDEX